Fastenzeit in Poppelsdorf

Meditationen zum modernen Fastentuch HIER

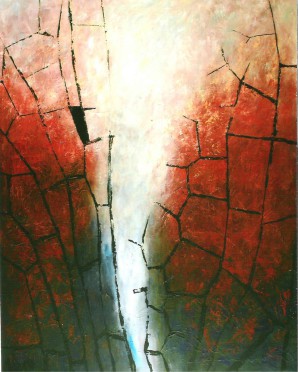

Dieses Fastentuch wird alle zwei Jahre im Chorraum unserer Kirche

aufgehängt. In 2020 ist das Fastentuch aus den 70er-Jahren an der

Reihe.

Jeden Freitag

um 18.00 Uhr: Kreuzwegandacht in der Pfarrkirche

ab 21.30 Uhr: Gelegenheit zur stillen Anbetung in unserer Pfarrkirche

22.00 Uhr: Komplet - das Abendgebet der Kirche

Jeden Dienstag um 6.00 Uhr:

Hl. Messe im Chorraum unserer Pfarrkirche, anschl. gemeinsames Frühstück im Pfarrzentrum

Die Tradition der 40 Tage

Warum dauert die Fastenzeit eigentlich genau 40 Tage? Die Zahl 40 hat in der Bibel eine hohe Symbolkraft. So wandert Elias 40 Tage zum Berg Horeb (1 Kön 19,8), 40 Tage bleibt Moses auf dem Berg

Sinai (Ex 24,18) und 40 Jahre wandern die Israeliten durch die Wüste (Ex 16,35). Die katholische Kirche hat die Dauer der Fastenzeit auf 40 Tage angesetzt, in Anlehnung an das Fasten Jesu in der

Wüste: (Mt 4,2). Übrigens wird auch das Fest Christi Himmelfahrt 40 Tage nach Ostern gefeiert (Apg 1,3).

Sonntage sind ausgenommen

Dass man rechnerisch bei der Zeit von Aschermittwoch bis zum Karsamstag auf 40 Tage kommt, liegt an den ausgesparten Sonntagen. Sonntage zählen nicht zu den Fastentagen. Beim Fasten geht es schließlich nicht um Selbstkasteiung, sondern um ein Überdenken der eigenen Haltung. So dürfen die Sonntage durchaus als kleine Inseln, als Atempausen in der Fastenzeit gelten, an denen man sich ruhig etwas gönnen darf - denn schlechte Laune ist alles andere als christlich, heißt es doch in der Bibel: "Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, daß sie fasten." (Mt 6,16)

Christliches Fasten ist mehr

Fasten ist angesagt. In Frauenzeitschriften wird ganzjährig für Heilfasten und Diäten geworben, Wellnesshotels und Beautyfarmen schreiben sich das Fasten auf ihre Fahnen. Ratgeber über das

richtige Fasten füllen Regelmeter in den Buchhandlungen und inzwischen bietet fast jede Volkshochschule einen Fastenkurs an.

Dabei steht der Wunsch, einmal richtig abzuspecken zwar oft im Vordergrund, viele sind aber auch auf der Suche nach einem Weg, das eigene Konsumverhalten zu ändern. Weniger Fernsehen, weniger

Alkohol, mehr Zeit für die Familie - das sind Vorsätze, die nach dem Jahreswechsel am Aschermittwoch als Beginn der Fastenzeit noch einmal neu gefasst werden. Auf Speisen und Getränke für einen

kurzen Zeitraum zu verzichten, ist nicht einzig eine christliche Verhaltensweise, in vielen Religionen ist das Fasten als Ausdruck der Trauer und Sühne bekannt. Vor allem aber geht es beim Fasten um

die Vorbereitung auf die Begegnung mit Gott.

Solidarität mit den Notleidenen

Entscheidend für Christen ist das Vorbild Jesu, der 40 Tage lang in der Wüste fastete. Als verpflichtend gilt das eigentliche Fasten (nur eine vollständige Sättigung am Tag) für Katholiken nur

noch am Aschermittwoch und Karfreitag.

Wichtig ist neben dem Verzicht auf Nahrung vor allem auch eine aufrichtige Bußhaltung, die Erneuerung der Taufentscheidung und: die Solidarität mit den Notleidenden. Eine moderne Form des Fastens ist

darum für Katholiken die Misereorspende. Mit besonderen Kampagnen macht das Bischöfliche Hilfswerk Misereor in der vorösterlichen Zeit auf die Armen aufmerksam.

Am Aschermittwoch ist alles vorbei...

"Am Aschermittwoch ist alles vorbei.", so heißt es in einem bekannten Karnevalslied. Der Tag, an dem das närrische Treiben vorbei ist, markiert zugleich den Beginn der christlichen Bußzeit.

Diese österliche Fastenzeit beginnt am Aschermittwoch und endet mit der Karwoche. Sie umfasst 40 Tage und soll an die 40 Tage erinnern, die Jesus in der Wüste verbracht hat.

Der Name leitet sich von einer Tradition der alten Kirche her: Damals zogen sich Büßende zu Beginn der Fastenzeit ein Bußgewand an und wurden mit Asche bestreut. Die Tradition der Aschebestreuung ist

seit dem 11. Jahrhundert auf die ganze Gemeinde übergegangen und gehört bis heute zur Liturgie der katholischen Aschermittwochs-Gottesdiensten. Der Priester besprengt die Asche, die aus verbrannten

Palmzweigen des Vorjahres gewonnen wurde, mit Weihwasser und zeichnet den Christinnen und Christen ein Aschekreuz auf die Stirn. Dazu spricht der Priester die Worte: "Bedenke Mensch, dass Du Staub

bist und wieder zum Staub zurückkehren wirst" oder "Bekehrt Euch und glaubt an das Evangelium".

Die Asche erinnert zum einen an die Vergänglichkeit des Menschen und symbolisiert zum anderen, dass Altes vergehen muss, damit Neues entstehen kann. Mit dem Aschekreuz auf der Stirn zeigen

Christen, dass sie bereit sind zu Buße und Umkehr. Sie bekennen sich gleichzeitig dazu, dass für Christen das Kreuz und der Tod nicht das Ende sind, sondern Anfang eines ewigen Lebens bei Gott.

Die Symbolik des Aschermittwochs hat auch Eingang in unseren Alltag gefunden. So leiten sich bekannte Redensarten wie "in Sack und Asche gehen" oder "Asche auf mein Haupt" von der Tradition des

Aschermittwochs ab.

Früher war für die gesamte Fastenzeit mit nur einer täglichen Mahlzeit ein strenges Fasten vorgesehen, mittlerweile gilt dieses nur noch für den Aschermittwoch und Karfreitag. Allerdings gibt es heute viele Formen des Fastens und des Verzichtes: Neben dem Verzicht auf Alkohol, übermäßiges Essen und Konsumgüter gibt es Initiativen wie SMS-Fasten oder Autofasten.